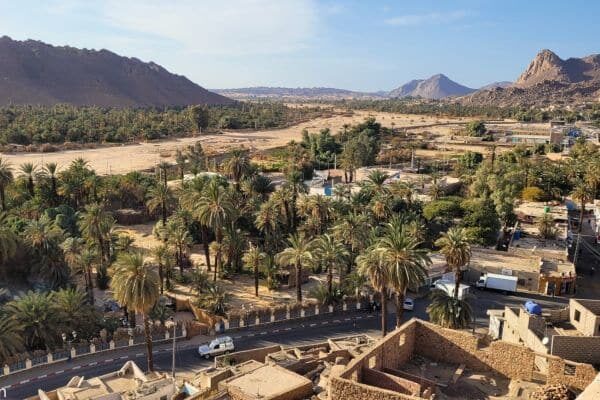

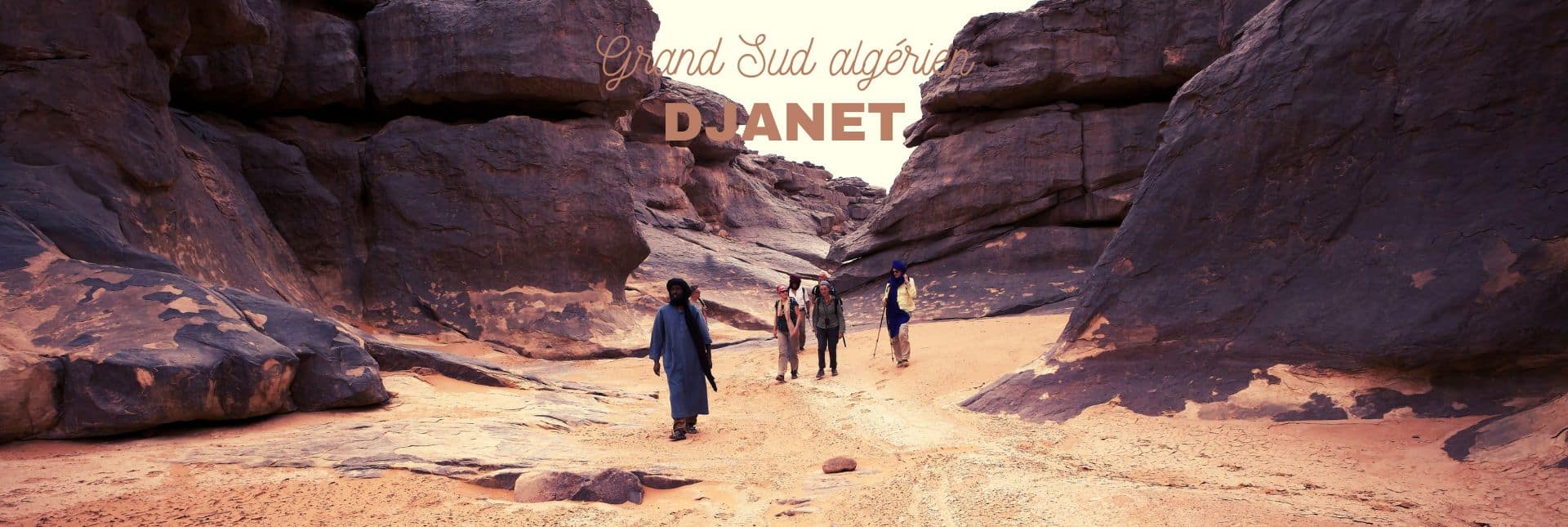

Située dans le sud-est de l'Algérie, l'oasis de Djanet est une destination incontournable pour les amateurs de désert et de culture. Cette petite ville, nichée au cœur du Sahara, est célèbre pour ses paysages époustouflants, son riche patrimoine historique et ses traditions touarègues.

L’oasis de Djanet

Djanet, également connue sous le nom de “perle du Tassili”, a une histoire riche et fascinante. La ville a été fondée au 11ème siècle par les Touaregs, un peuple nomade berbère. Au fil des siècles, Djanet est devenue un carrefour important pour les caravanes traversant le Sahara, reliant le nord de l’Algérie aux régions subsahariennes. La ville a conservé son charme authentique, avec ses ruelles étroites, ses maisons en pisé et ses marchés animés.

Lieux à Visiter à Djanet

- Le Musée du Tassili : Ce musée abrite une collection impressionnante d’art rupestre et d’objets archéologiques découverts dans la région. Il offre un aperçu fascinant de la vie des anciens habitants du Sahara.

- La Palmeraie de Djanet : Avec plus de 30 000 palmiers, cette palmeraie est l’une des plus grandes d’Algérie. C’est un lieu idéal pour se détendre à l’ombre et découvrir la flore locale.

- Le Marché Local : Le marché de Djanet est un lieu incontournable pour découvrir l’artisanat touareg. Vous y trouverez des bijoux en argent, des tapis, des poteries et bien d’autres objets faits main.

- Les Sites Rupestres du Tassili n’Ajjer : Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Tassili n’Ajjer abrite des milliers de gravures et peintures rupestres datant de plusieurs millénaires. Ces œuvres d’art préhistoriques témoignent de la vie quotidienne des anciens habitants de la région.

- L’Oasis d’Essendilène : Située à proximité de Djanet, cette oasis est connue pour ses formations géologiques uniques et ses paysages spectaculaires. C’est un lieu idéal pour les randonnées et les excursions en 4×4.

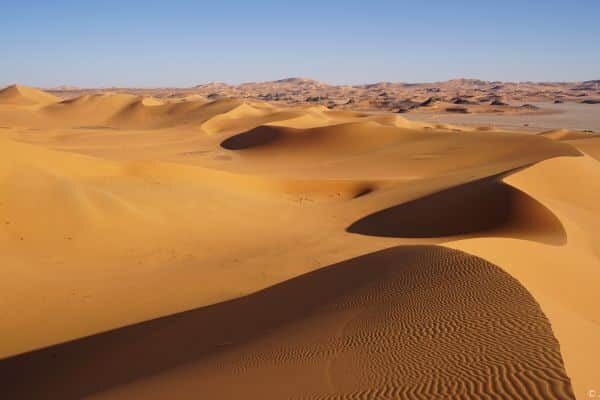

- La région de la Tadrart : Au sud-est de Djanet, la région de la Tadrart est certainement la “carte postale” du désert avec ses coulées de dunes qui s’embrasent au lever ou au coucher du soleil et ses formations géologiques atypiques.

Parc culturel du Tassili : un Trésor du Sahara Algérien

Couvrant une superficie de 138 000 km², le Parc Culturel du Tassili est le premier parc d’Algérie par la taille. Il englobe une grande partie du massif du Tassili n’Ajjer, l’erg Admer et la Tadrart Rouge. L’occupation humaine de la région remonte à plus de 10 000 ans, lorsque des hommes du Néolithique l’arpentaient pour chasser et pratiquer la cueillette.

Classé depuis 1982 au patrimoine mondial et réserve de biosphère depuis 1986 par l’UNESCO, le parc est, par le nombre de ses gravures rupestres, le premier site à l’échelle mondiale. Il abrite également la vallée d’Iherir, classée site Ramsar depuis le 2 février 2001.

Le relief du Tassili n’Ajjer est particulièrement tourmenté : les immenses plaines rocheuses, parfois interrompues par des “forêts” de monolithes, sont creusées d’akbas — des trous dans les escarpements accessibles uniquement à pied ou à dos de dromadaires — et de multiples failles et canyons recelant parfois une guelta alimentée par les rares et violents orages qui ravinent le désert tous les deux ou trois ans.

Vie sauvage

Le parc culturel du Tassili abrite une riche biodiversité, avec plusieurs espèces de plantes et d’animaux adaptés aux conditions désertiques.

Les arbres les plus représentés sont : le cyprès du Tassili, l’olivier de Laperrine, l’acacia et le tamaris. On y trouve également des hygrophiles comme le roseau commun.

Côté faune, le parc abrite plusieurs espèces de mammifères : le mouflon à manchettes, la gazelle dorcas, le guépard, le fennec, le chat des sables, le fouette-queue et le renard. Chez les oiseaux, on peut observer l’aigle royal, le buse féroce et la chouette.

L’art rupestre

Le parc national du Tassili est considéré comme l’un des plus grands et anciens « musées rupestres à ciel ouvert » du monde, au même titre que les fresques des aborigènes d’Australie ou des khoïsan de Namibie.

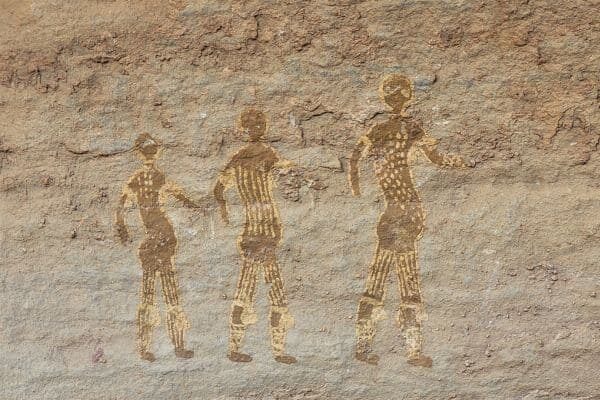

Le parc abrite de nombreuses peintures rupestres, notamment dans l’oued Djerat et sur le plateau de Sefar, datant d’environ 9 à 10 000 ans. Ces œuvres rappellent que le Sahara était à cette époque une contrée verdoyante et fertile. Nombreux sont les dessins représentant des troupeaux de bovins menés par des bergers. On trouve également des scènes de chasse, de danse et de prière, ainsi que de nombreux restes de poteries ou de pierres taillées.

À la suite des travaux controversés menés par Henri Lhote, des théories populaires suggèrent que certaines peintures représentent des créatures portant un casque sur la tête, évoquant des « martiens ». Cependant, la majorité du milieu scientifique y voit en fait des costumes et masques rituels.

Le Parc Culturel du Tassili est une destination incontournable pour les amateurs de nature, d’art et d’histoire. Il offre une expérience unique, alliant découverte culturelle et aventure dans un environnement désertique préservé. Que vous soyez passionné de randonnée, de photographie ou simplement à la recherche d’un endroit paisible, le Parc Culturel du Tassili promet une expérience inoubliable au cœur du Sahara algérien.

Tassili N’Ajjer & sites rupestres

Le Tassili n’Ajjer, situé dans le sud-est de l’Algérie, est un trésor archéologique et naturel inestimable. Ce vaste plateau montagneux, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, abrite l’une des plus grandes concentrations d’art rupestre au monde. Les peintures et gravures rupestres du Tassili n’Ajjer offrent un aperçu fascinant de la vie des anciens habitants du Sahara et témoignent des changements climatiques et culturels survenus au fil des millénaires.

Histoire du Tassili n’Ajjer

Le Tassili n’Ajjer, dont le nom signifie “plateau des rivières” en langue berbère, est un site archéologique majeur du Sahara central. Les premières découvertes de son art rupestre remontent aux années 1930, lorsque des expéditions militaires françaises explorèrent la région. L’ethnologue suisse Yolande Tschudi et l’archéologue français Henri Lhote (sous la conduite de son guide touareg, Djebrine Machar) furent parmi les premiers à documenter ces œuvres d’art préhistoriques. Henri Lhote, en particulier, réalisa un travail de documentation immense dans les années 1950, bien que ses méthodes soient aujourd’hui considérées comme ayant contribué à la dégradation du site.

Les peintures et gravures rupestres du Tassili n’Ajjer datent principalement du Néolithique, il y a environ 9 000 à 10 000 ans. Elles présentent des affinités avec celles du Sud-oranais en Algérie et du Fezzan en Libye, témoignant de l’interconnexion des cultures préhistoriques de la région.

Sites Rupestres du Tassili n’Ajjer

Le Tassili n’Ajjer abrite environ 15 000 dessins, peintures et gravures rupestres, répartis sur divers sites emblématiques tels que les bords de l’oued Djerat, le parc de Tadrart Rouge, et les sites de Jabbaren, Eheren et Tahilahi. Ces œuvres d’art préhistoriques ornent des lieux pétroglyphiques et offrent un aperçu unique de la vie quotidienne des anciens habitants du Sahara. Les peintures représentent des scènes de chasse, de danse, de cérémonies et de la vie pastorale, illustrant la transition de la chasse et de la cueillette au pastoralisme mobile.

Sites Remarquables

Sefar : Un Témoignage de la Vie Pastorale

Sefar est divisé en deux sites principaux : Sefar la Blanche et Sefar la Noire. Les dessins de Sefar la Blanche représentent principalement des scènes de chasse et de cueillette. On y trouve des illustrations d’animaux sauvages tels que des antilopes, des buffles et des éléphants, ainsi que des représentations humaines. Ces œuvres montrent la maîtrise des techniques de chasse et la connaissance approfondie de la faune locale par les anciens habitants.

Sefar la Noire, quant à lui, est connu pour ses représentations de la vie pastorale. Les dessins montrent des bovins, des chèvres et des moutons, ainsi que des scènes de la vie quotidienne des éleveurs. Ces œuvres témoignent de la transition des sociétés de chasseurs-cueilleurs vers des modes de vie pastoraux, marquant une évolution importante dans l’histoire humaine.

Jabbaren : Rituels et Cérémonies

Le site de Jabbaren est célèbre pour ses représentations de rituels et de cérémonies. Les dessins montrent des scènes de danses, de rituels religieux et de célébrations communautaires. Ces œuvres offrent un aperçu unique des pratiques spirituelles et sociales des anciens habitants du Tassili n’Ajjer. Les représentations humaines sont souvent stylisées, avec des figures portant des ornements et des vêtements cérémoniels.

Les dessins de Jabbaren mettent également en lumière l’importance des rituels dans la vie quotidienne des anciennes sociétés. Les scènes de danses et de cérémonies montrent des groupes de personnes rassemblées, suggérant des événements communautaires importants. Ces œuvres témoignent de la richesse culturelle et de la cohésion sociale des populations préhistoriques.

Signification des Dessins

Les dessins des sites de Sefar et Jabbaren ne sont pas seulement des œuvres d’art, mais aussi des témoignages historiques précieux. Ils nous renseignent sur les modes de vie, les croyances et les pratiques culturelles des anciens habitants du Sahara. Les représentations de la faune, des activités humaines et des rituels offrent un aperçu unique de l’évolution des sociétés humaines dans cette région.

En conclusion, les sites rupestres de Sefar et Jabbaren sont des trésors archéologiques qui nous permettent de mieux comprendre l’histoire et la culture des populations préhistoriques du Tassili n’Ajjer. Leurs dessins, riches en détails et en significations, continuent de fasciner les chercheurs et les visiteurs du monde entier.

Témoignage d'Henri Lhote

Tout cela ne se résout pas dans des laboratoires ou dans des bibliothèques, mais au long des pistes en tirant son chameau par la bride. Le livre de la nature est là, grand ouvert, formidablement éclairé, trop parfois, et il suffit d’ouvrir les yeux et de déchiffrer.

La vallée d’Iherir et sa guelta

Le village d’Iherir, situé à environ 120 km à vol d’oiseau au sud de la capitale régionale, Illizi, et à 150 km au nord-ouest de Djanet. Son altitude est de 1 070 m. Le lieu est célèbre pour sa guelta, une source d’eau naturelle qui abrite une variété de poissons, notamment des cyprinidés et des tilapias. Mais aussi des espèces de mammifères menacées comme le mouflon à manchettes et la gazelle Dorcas. Riche d’une végétation et d’une faune variées et endémiques, où les oueds permanents sont le dernier refuge des poissons, en plein Sahara, la vallée d’Iherir est remarquable !

La flore luxuriante autour de la guelta comprend des palmiers, des acacias et des tamaris, offrant un contraste saisissant avec le désert environnant. Iherir est également renommé pour ses sites rupestres, tels que les peintures rupestres d’Eheren et Tahilahi au plateau voisin de Tadjelahine. Les dessins au trait d’ocre rouge présentent un style naturaliste de l’ère bovidienne, datés d’environ 4500 à 2200 avant JC. On peut observer des scènes pastorales, les personnages, gardiens de troupeau ou chasseurs, sont détaillés avec un sens du détail remarquable : coiffe, vêtements et armes. La faune sauvage est représentée par des antilopes, girafes et autruches.

La vallée d’Iherir a été classée par l’UNESCO comme Patrimoine mondial (1982) et Réserve de l’homme et de la biosphère (1986). Elle est également considérée comme une «zone humide d’intérêt mondial» par la convention de Ramsar (2001).

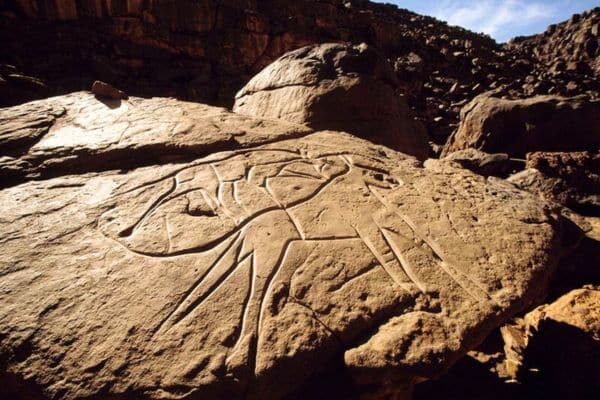

L’Oued Djerat et ses gravures rupestres

À 30 km au sud-est d’Illizi, l’oued Djerat est un cours d’eau sans débouché qui creuse son lit dans le plateau gréseux du Tassili n’Ajjer. Tout au long de cet oued, une route de l’époque néolithique révèle des dizaines de gravures rupestres datant de l’époque Bubaline.

Sur une dizaine de kilomètres, plus de quatre mille gravures se répartissent sur ses rives bordées de falaises atteignant jusqu’à cent cinquante mètres. Le fond de l’oued cache plusieurs gueltas ou points d’eau, abritant encore des poissons. Ces gravures, datant de l’époque dite “Bubaline” de la période du Bubale antique, représentent des bovidés sauvages dont l’encornure pouvait atteindre près de trois mètres d’envergure.

Par leur style, elles sont très proches des gravures d’Iherir, au sud du Djerat, du Sud-Oranais, de celles du Messak en Libye et de celles du Wadi Aramat, en Libye, au nord de Ghat.

Oasis d’Essendilène et l’arche de Tikoubaouine

L’oasis d’Essendilène, située dans le Tassili n’Ajjer en Algérie, est un véritable joyau naturel niché au cœur du désert. Cette oasis est connue pour sa guelta, une source d’eau naturelle qui attire une grande diversité de faune, ainsi que pour sa flore unique et ses formations rocheuses spectaculaires.

La Guelta d’Essendilène

La guelta d’Essendilène est une source d’eau permanente qui joue un rôle crucial dans l’écosystème local. Elle attire une variété d’animaux, notamment des oiseaux migrateurs, des gazelles et des petits mammifères. La présence de cette source d’eau permet à la faune de prospérer dans un environnement autrement aride, offrant un refuge vital pour de nombreuses espèces. L’espace abrite une flore diversifiée, adaptée aux conditions désertiques. On y trouve des lauriers roses, des palmiers, des acacias, des tamaris et diverses espèces de plantes résistantes à la sécheresse. Ces plantes contribuent à la biodiversité de l’oasis et offrent un habitat essentiel pour la faune locale. La végétation luxuriante contraste fortement avec le paysage désertique environnant, créant un microclimat unique.

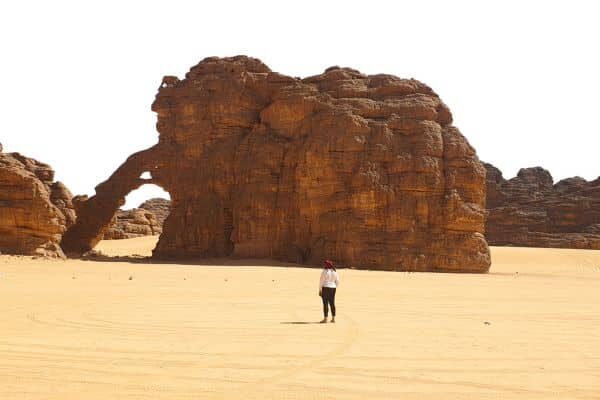

Les formations rocheuses d’Essendilène sont un autre attrait majeur de l’oasis. Sculptées par l’érosion au fil des millénaires, ces formations comprennent des grottes, des arches naturelles et des falaises impressionnantes. Les visiteurs peuvent explorer ces formations et découvrir des paysages à couper le souffle, témoins de l’histoire géologique de la région.

L’arche de Tikoubaouine

L’Arche de Tikoubaouine, située dans la région d’Essendilène, est une formation rocheuse naturelle spectaculaire. Sculptée par l’érosion au fil des millénaires, cette arche majestueuse se dresse fièrement dans le paysage désertique. Elle est devenue une attraction incontournable pour les amateurs de géologie et de photographie. L’Arche de Tikoubaouine offre un cadre unique pour des excursions et des randonnées, permettant aux randonneurs de découvrir la beauté brute du désert algérien.

La région de la Tadrart

La Tadrart Rouge, (en tamazight : ⵜⴰⴷⵔⴰⴷⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⴳⴰⵖⵜ, Tadrart tazeggaƔt ; en arabe : تادرارت الحمراء), également connue sous les noms de Tadrart Sud, Tadrart algérienne ou Tadrart méridionale, est un massif gréseux situé dans le sud-est de l’Algérie. Incluse dans le parc culturel du Tassili, cette région est célèbre pour ses peintures rupestres et son paysage unique.

Géographie et Paysage

La Tadrart Rouge s’étend sur 15 à 30 km d’est en ouest et 150 km du nord au sud. Bordée à l’est et à l’ouest par deux dépressions, elle relie le Tassili n’Ajjer au nord-ouest au plateau du Djado nigérien au sud-est. Culminant à 1 340 m d’altitude, le massif est façonné par une série d’oueds orientés d’ouest en est, qui se perdent dans plusieurs champs de dunes : erg de Tin Merzouga, dunes d’Ouan Zaouten, dunes de Moul n’Aga. L’oued In Djaren est le plus important de la région.

L’érosion a formé un grand nombre d’arches naturelles, comme la cathédrale de Tamezguida, ainsi que des cirques, des gueltas et des canyons. Le massif est connu pour les couleurs variées de ses dunes, allant du rouge au jaune en passant par le blanc.

Histoire et Art Rupestre

De nos jours, la Tadrart Rouge est l’une des zones les plus arides au monde. Cependant, pendant la période subpluviale néolithique, la région était pluvieuse et couverte de végétation de type savane, propice à l’installation de la vie humaine et animale.

La Tadrart Rouge possède un art rupestre saharien couvrant une longue période chronologique, allant du Néolithique à l’époque récente. Les parois rocheuses et les abris sous roche au fond des oueds sont parsemés de peintures et de gravures rupestres, documentant le changement climatique et l’évolution de la région d’une savane il y a 10 000 ans à un désert il y a 5 000 ans. L’art rupestre a évolué au fil du temps, passant de représentations de la faune sauvage comme les éléphants, les rhinocéros, les girafes, les antilopes et les bovidés sauvages, aux animaux domestiques tels que les bovidés, les chevaux et les dromadaires.

Les ornements majeurs sont les girafes et vaches d’In Djaren, les humains coiffés à Bouhadyan, les bovins d’Aoudanedj, lache à collier d’Ouan Zaouten, les éléphants et les hommes à Tin Tefelghagh.

Pour ses richesses archéologiques, mais aussi son intérêt biologique (faune et flore), géologique, paléontologique et esthétique, la Tadrart Rouge, à travers le parc culturel du Tassili dont elle fait partie, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1972, et comme réserve de l’Homme et de la biosphère depuis 1986.

Les Touaregs / Kel Tamasheq

Le terme “Touareg” est d’origine arabe et n’est pas utilisé par ceux qu’il désigne, devenant ainsi un mot français. Les Touaregs se nomment eux-mêmes Kel Tamasheq, soulignant leur unité culturelle et linguistique. Ils occupent un vaste territoire reliant le Maghreb à l’Afrique subsaharienne, traversant le Sahara et incluant des massifs montagneux comme le Tassili des Ajjer, l’Ahaggar, l’Aïr et l’Adrar des Ifoghas. Ces régions offrent des ressources hydrauliques et végétales permettant la vie. Les Touaregs sont dispersés dans plusieurs pays, notamment la Libye, l’Algérie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec des communautés plus petites au Tchad et au Nigeria. Leur présence est particulièrement significative au Niger et au Mali, au sud du Sahara.

Société et traditions Touarègues

Les traditions touarègues font souvent référence à une ancêtre femme fondatrice de la tribu, comme Tin-Hinan et sa servante Takana, qui ont établi les tribus Kel Ghela et Dag Ghali dans l’Ahaggar. La société touarègue est hiérarchisée, avec une aristocratie guerrière, des vassaux, des religieux, des artisans et des groupes serviles. Le chameau (dromadaire) est associé à l’aristocratie, tandis que la vache et le petit bétail sont liés aux classes inférieures. Chaque confédération est dirigée par un chef, l’Amenokal, dont le pouvoir est symbolisé par un tambour de guerre (ttobol ou ettebel)

Les Touaregs parlent une langue berbère et utilisent l’écriture tifinagh, enseignée dans les familles. Le voile de tête, ou taguelmoust, est essentiel pour les hommes, symbolisant l’honneur et la protection contre les éléments et les esprits malveillants.

Les Touaregs pratiquent la monogamie. Le mariage implique que la femme apporte la tente et le mobilier, tandis que l’homme fournit des animaux à la famille de la mariée. En cas de divorce, la femme conserve la tente.

Culture et artisanat Touareg

[Musique & Poésie] Bien que les Touaregs possèdent une écriture utilisée principalement pour des messages courts, leur littérature orale est d’une grande richesse. Elle inclut des devinettes, des proverbes et des contes universels adaptés au contexte pastoral. La poésie lyrique, évoquant l’amour, la mort et la nostalgie, est particulièrement présente. Contrairement à l’Afrique soudanienne, il n’y a pas de caste de griots chez les Touaregs ; les poètes peuvent être des hommes ou des femmes de toutes conditions sociales, et leurs œuvres sont largement appréciées. Les jeunes générations intègrent des thèmes modernes comme les migrations et les révoltes, diffusés via des supports audios. La musique touarègue est principalement jouée par les femmes et comprend deux instruments traditionnels : le tindé, un tambour fabriqué à partir d’un mortier recouvert de peau de bouc, et l’Imzad, une vièle à une corde jouée avec un archet. Le tindé est un instrument éphémère, fabriqué pour l’occasion et démonté après usage, ce qui correspond au mode de vie nomade. L’Imzad a failli disparaître au début du 21e siècle et est classé au patrimoine universel de l’UNESCO. Dans les années 70, la musique touareg évolue avec l’introduction de la guitare, initialement clandestine et interdite. Cet instrument gagne en popularité et propulse des musiciens touaregs sur la scène internationale. Des groupes de musique se forment, mais peu de femmes parviennent à s’imposer dans ce milieu, principalement à partir des années 90. Les groupes internationalement connus sont Tinariwen, Tartit, Toumast, Tamikrest, Tikoubaouine, Imarhan, Désert Rebel…, au son des guitares acoustiques et électriques, ils ont fait de la musique une arme pour porter leur revendication.

[Artisanat] La culture matérielle touarègue se manifeste à travers des objets domestiques et pastoraux, des armes et des bijoux, fidèlement reproduits par des artisans (un véritable héritage culturel). Les coupes, louches, cuillères en bois, lits sculptés et porte-bagages de tentes sont souvent pyrogravés et nécessitent un entretien régulier. La selle de chameau, notamment le modèle à pommeau en croix, est un objet sophistiqué combinant bois, cuir et métal. Les armes traditionnelles incluent des couteaux de bras, des boucliers (aujourd’hui disparus) et l’épée takouba, toujours portée par les hommes. Toutes les épées partagent un modèle uniforme avec la même garde, poignée et fourreau. Les cadenas et les bijoux en argent, notamment la célèbre croix d’Agadez, sont très appréciés des voyageurs et du marché européen.

Le cuir, le métal et le bois sont les trois matériaux principaux utilisés dans l’artisanat touareg. Les artisans, appelés « forgerons », fabriquent divers objets de la vie quotidienne, allant des meubles et des piquets de tentes aux armes et aux bijoux. Les hommes travaillent les différents métaux, tandis que les femmes se spécialisent dans le travail du cuir. Les artisans conservent toujours leurs outils, qu’ils fabriquent eux-mêmes. En effet, bien que rudimentaires, ces outils ne sont pas disponibles sur les marchés traditionnels. Fabriquer ses propres outils est donc indispensable, permettant de les adapter à des usages spécifiques pour obtenir les résultats souhaités et les gestes nécessaires.

Vivre dans un environnement aride avec des repères rares nécessite une connaissance approfondie du milieu et une observation fine pour se repérer grâce à des indices subtils. Le nomadisme est une utilisation rationnelle des ressources par des déplacements saisonniers. Les Touaregs sahéliens mènent leurs troupeaux vers les riches prairies du sud du Sahara pendant la courte saison des pluies estivales, puis retournent vers des zones méridionales dotées d’arbres fourragers et de ressources hydrauliques permanentes durant la longue saison sèche.

Un seul peuple mais plusieurs individus

Dans une société aussi diverse, où coexistent des individus au teint clair et d’autres à la peau noire, la société touarègue se compose d’une constellation d’individus. Être Touareg signifie se conformer aux attentes sociales selon son âge, son sexe et sa catégorie sociale. Par exemple, l’artisan jouit de la liberté de parole, l’aristocrate adopte un comportement désinvolte, et le religieux se montre réservé. Ne pas respecter ces règles peut entraîner critiques, moqueries et même exclusion.

Les caractéristiques communes permettent de reconnaître un Touareg, de Djanet en Algérie à Madaoua au sud du Niger. Cependant, des différences existent sur plusieurs plans. Il y a des variations linguistiques entre les dialectes du nord et ceux du sud. L’organisation politique varie également, avec des chefferies centralisées comme celles des Kel Ahaggar et des structures plus flexibles dans l’Aïr, où une chefferie urbaine sédentaire joue un rôle religieux particulier, représentée par le Sultan d’Agadez. Les confédérations diffèrent aussi en composition, certaines étant riches en vassaux (imghad) et d’autres en religieux (ineslemen).

Vivant dans un vaste espace, les Touaregs adaptent leur mode de vie selon leur environnement, qu’il s’agisse du Sahara central, du Sahel, des plaines de l’Azawagh ou des massifs montagneux. Les Touaregs du nord élèvent principalement des chameaux et des chèvres, tandis que ceux des régions pastorales méridionales comme l’Azawagh, l’Aïr et l’Adrar des Ifoghas possèdent des troupeaux plus diversifiés incluant chameaux, vaches, brebis et chèvres. Plus au sud, les chameaux deviennent moins nombreux au profit des vaches.

Les Touaregs de l’Aïr cultivent des jardins irrigués et pratiquent le commerce caravanier, échangeant divers produits contre du sel et des dattes. Plus au sud, les Touaregs sont des agro-pasteurs, combinant agriculture pluviale et élevage, ce qui nécessite un contrôle des troupeaux pour protéger les récoltes, notamment celles des agriculteurs voisins. La cohabitation avec d’autres éleveurs, comme les Peuls, et avec des agriculteurs pose souvent des problèmes.

Touareg & colonisation

Les Touaregs ont farouchement résisté à la pénétration des troupes françaises au début du XXe siècle. En 1916 et 1917, ils se sont révoltés contre l’occupation française, mettant en danger les forces coloniales. L’organisation de l’Afrique française, divisée entre l’Afrique coloniale et le Maghreb, a mis fin aux hostilités, forçant les Touaregs à s’intégrer dans une nouvelle structure administrative : les « cercles », dirigés par des administrateurs coloniaux en AOF, et les « territoires du sud », commandés par des militaires en Algérie.

L’indépendance des États sahéliens a pris les Touaregs au dépourvu, car ils n’étaient pas préparés à cette transition et manquaient d’élites scolarisées pour assumer des responsabilités administratives ou politiques. Leur dispersion dans plusieurs États, souvent dans les zones les plus désertiques et éloignées des capitales, leur a donné un sentiment d’abandon et d’isolement dans des régions moins développées.

Une première révolte contre l’État malien en 1963-1964 dans l’Adrar des Ifoghas a été sévèrement réprimée, opposant des Touaregs armés d’épées et montés sur des chameaux à des chars. Cependant, c’est à partir de 1990 que des révoltes majeures ont éclaté au Mali et au Niger, mobilisant des jeunes Touaregs formés en Libye au maniement des armes et à la conduite de véhicules tout-terrain. Ces conflits ont été marqués par des arrestations, des massacres et des émigrations vers l’Algérie et la Mauritanie. Aujourd’hui, bien que la paix soit revenue, les Touaregs n’ont pas obtenu pleine satisfaction.

Les Touaregs sont particulièrement nombreux au Niger et au Mali, représentant respectivement 10 % et 6 % de la population totale. Leur langue fait partie des cinq langues nationales. Conscients de la richesse de leur culture, plusieurs Touaregs travaillent à recueillir et publier leurs traditions orales. Cependant, les révoltes sont restées internes à chaque État, sans tentative de créer une nation touarègue unifiée, bien qu’il y ait une prise de conscience de leur appartenance à un vaste ensemble berbère éclaté au Maghreb.

Festival de la Sebiba

Chaque année, au cœur de l’oasis de Djanet, dans le sud-est de l’Algérie, se tient la Sebiba, un événement culturel majeur en Algérie, célébrant les traditions touarègues. La Sebiba est plus qu’un simple festival ; c’est une célébration de l’identité touarègue, un moment de partage et de convivialité qui renforce les liens communautaires et perpétue les traditions séculaires.

Histoire de la Sebiba

La Sebiba est la célébration la plus importante des Touaregs du Tassili n’Ajjer. Cette fête millénaire se déroule chaque année depuis plus de 3 000 ans dans l’oasis de Djanet, suivant le calendrier lunaire musulman. Elle est célébrée le dixième jour du premier mois, connu sous le nom d’Achoura, d’où le terme Sebiba signifiant “dixième jour”.

Les origines de la Sebiba remontent à une ancienne légende liée à la victoire de Moïse sur Pharaon. Selon la tradition, deux tribus du Tassili n’Ajjer, les Oraren et les Tra’orfitt, étaient en conflit depuis des années. En apprenant la victoire de Moïse, elles décidèrent de mettre fin à leurs hostilités et de sceller un pacte de paix. Depuis, les populations touarègues du Tassili n’Ajjer et des régions voisines se réunissent pour célébrer la Sebiba, perpétuant cette tradition en simulant une bataille sur le lieu historique du combat.

Inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2014, la Sebiba est une véritable célébration de la culture touarègue. Elle permet de transmettre le patrimoine, de promouvoir la culture auprès des touristes et de mobiliser les savoir-faire des artisans qui fabriquent les tenues, bijoux, instruments et épées.

Déroulement de la Sebiba

Pendant dix jours, la ville de Djanet se prépare pour la fête. Le dixième jour, un cortège d’habitants défile au rythme des tambours, traversant chaque quartier jusqu’à la place du combat. Des milliers de spectateurs assistent à la cérémonie, qui dure quatre heures. Les femmes, vêtues de costumes traditionnels aux couleurs vives, sont présentes en nombre.

Les sages des quartiers arbitrent le combat, et le chef, souvent vêtu d’une tunique bleue, dirige la cérémonie. Chaque camp a un chef pour motiver et vérifier les tenues et danses de son équipe. Les deux communautés simulent une bataille à travers des chants, des costumes et des danses.

Les hommes dansent en arborant leurs plus beaux costumes traditionnels, une épée dans une main et un foulard dans l’autre, symbolisant le conflit et le pacte de paix. Ils portent un takambout (une sorte de chéchia avec une décoration triangulaire en argent ou métal), un chèche noir couvrant toute la tête, un sarouel, une longue chemise serrée aux poignets et une gandoura indigo à bandes rouges, bleues et noires. Une ceinture rouge croisée avec un chèche blanc et un ruban bleu complètent leur tenue, ainsi que des accessoires comme une épée, un poignard et une lance en bois.

Les femmes, habillées de leurs plus beaux costumes indigo et de bijoux, entonnent des chants touaregs au rythme du ganga, un genre de tambourin, pour encourager les guerriers. Les danseurs des deux camps déploient leurs tuniques, épaule contre épaule, formant une chaîne impressionnante. Ce moment culminant de la cérémonie vise à convaincre le public et à vaincre l’adversaire.

UNESCO, Patrimoine culturel immatériel

Le rituel et les cérémonies de la Sebiba sont un marqueur important de l’identité culturelle des Touaregs qui vivent dans le Sahara algérien. Ils permettent de renforcer la cohésion sociale et de conjurer symboliquement les éventuels actes de violence entre les communautés rivales en simulant et en transposant cette violence dans le domaine de la compétition artistique.

Lexique Tamasheq et saharien

Tassili

Plateau de grès, au Sahara.

Erg

Zone dunaire

Erg

Zone dunaire

Art rupestre

Exécuté sur des rochers, flancs de montagnes ou sols escarpés – et systématiquement en plein air

Art pariétal

L’ensemble des expressions réalisées à l’intérieur des grottes ou au cœur d’abris sous roche

Oued

Lit asséché d'un cours d'eau fossile ou temporaire

Tamasheq

Langue touarègue

Amenokal

Chef touareg

Tifinagh

Ecriture touarègue

Djinn

Esprit

Hammam

Bain à étuve privé ou public.

Sif

``le sabre`` correspond à la crête d'une dune

Sloogi

Chien du désert ressemble beaucoup aux lévriers européens

Zeriba

Habitation ou enclos d'un camp ou parc à bestiaux fait de paille et d'épineux

Brahimi

31/08/2023 at 19:01Pays magnifique à faire .meilleur pays du Maghreb.gents magnifiques .

Alain C.

25/01/2023 at 21:45Nous revenons de la magnifique randonnée chamelière « Tassili et Essendilène. Nous sommes ravis sur tous les points : sites et paysages, organisation, équipe accompagnante (guide, chameliers, cuisiniers).